3月9日下午5点,应翻译学院邀请,广东外语外贸大学高级翻译学院院长李瑞林教授,为我院师生开展了题为“应用译学的哲学反思与框架重构”的专题讲座。本次讲座采用腾讯会议直播的形式,有近200人参加。讲座由翻译学院院长胡安江教授主持。胡安江首先对李瑞林教授的出席致以热烈的欢迎和衷心的感谢,并向大家介绍了他在翻译研究领域所取得的重要成就。

李瑞林教授讲座

讲座中,李瑞林教授结合自己在应用翻译学领域的研究与实践介绍了其研究背景、应用译学之于基础译学的定位、应用译学的真正内涵以及应用译学的特征和结构。谈到应用译学领域,李瑞林教授介绍到,图里(Toury)改变了其命名方式和内部结构,将其视为基础研究副产品。他强调:任何一门学科的基础研究固然重要,应用研究也同样不可或缺,二者目的不尽相同,但学理上互补互通。翻译教育、翻译技术、翻译批评乃至翻译政策研究都继续发展了应用译学。对于应用研究,他指出理论研究关注普遍性,也就是社会问题的共性,拓展人的认知世界,而应用研究注重特殊性,拓展人的能力边界,从而提高社会生产率。两者关系是:理论研究生产认识论,解决“知”的问题;应用研究生产方法论,解决“行”的问题。对于翻译本质这个问题,李瑞林教授指出,翻译是多元素参与的一种跨语言社会实践,应采用“实践-理论-实践”的研究模式。在谈到理论和应用译学的内涵定义时,李瑞林教授强调,理论译学研究侧重“是”,试图对翻译整体公理性作出解释;应用译学研究关注“应该”“何以可能”,寻求问题解决之策,产生合乎主体需要和目的的实践观念,规范翻译行为,具有前瞻性。此外,他还强调了翻译伦理和翻译道德的区分及其重要性。前者调节人与人、人与物的关系,建立上佳的翻译秩序;后者调节主体与自身的关系,追求真善美,唤醒知行合一的翻译良知。李瑞林教授继而探讨国内的应用翻译研究,他认为当前的应用译学框架只有话语事实,没有反映翻译的本体事实,缺乏完整的逻辑事实。最后,他总结了应用译学的的三大核心特征:翻译数据、翻译行为和翻译应用,以及应用译学的两大衍生问题:翻译教育与翻译技术。

在互动环节中,同学们对翻译研究的社会文化研究及实践理性路径展开激烈讨论,整个讲座氛围热烈,师生受益匪浅。最后,胡安江教授对此次讲座进行了总结,高度肯定了李瑞林教授在应用译学领域所做的开创性贡献,并代表全体师生再次感谢李瑞林教授的精彩分享。

应用译学概念框架

此次讲座是翻译学院成立10周年的系列学术讲座的第一场。今年的6月18日,将迎来翻译学院建院10周年的庆典,届时将有一系列的庆祝活动。

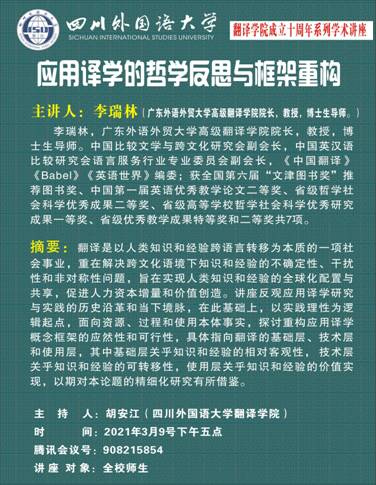

讲座海报

图/文:翻译学院