2018年11月16日,学校教育学院、教师发展中心联合邀请西南大学张诗亚教授前来我校开展“师之言”讲座。副校长郑白玲以及来自教育学院、英语学院、国际关系学院、商务英语学院等院系近200名师生参加了此次活动。讲座由教育学院王鲁男教授主持。

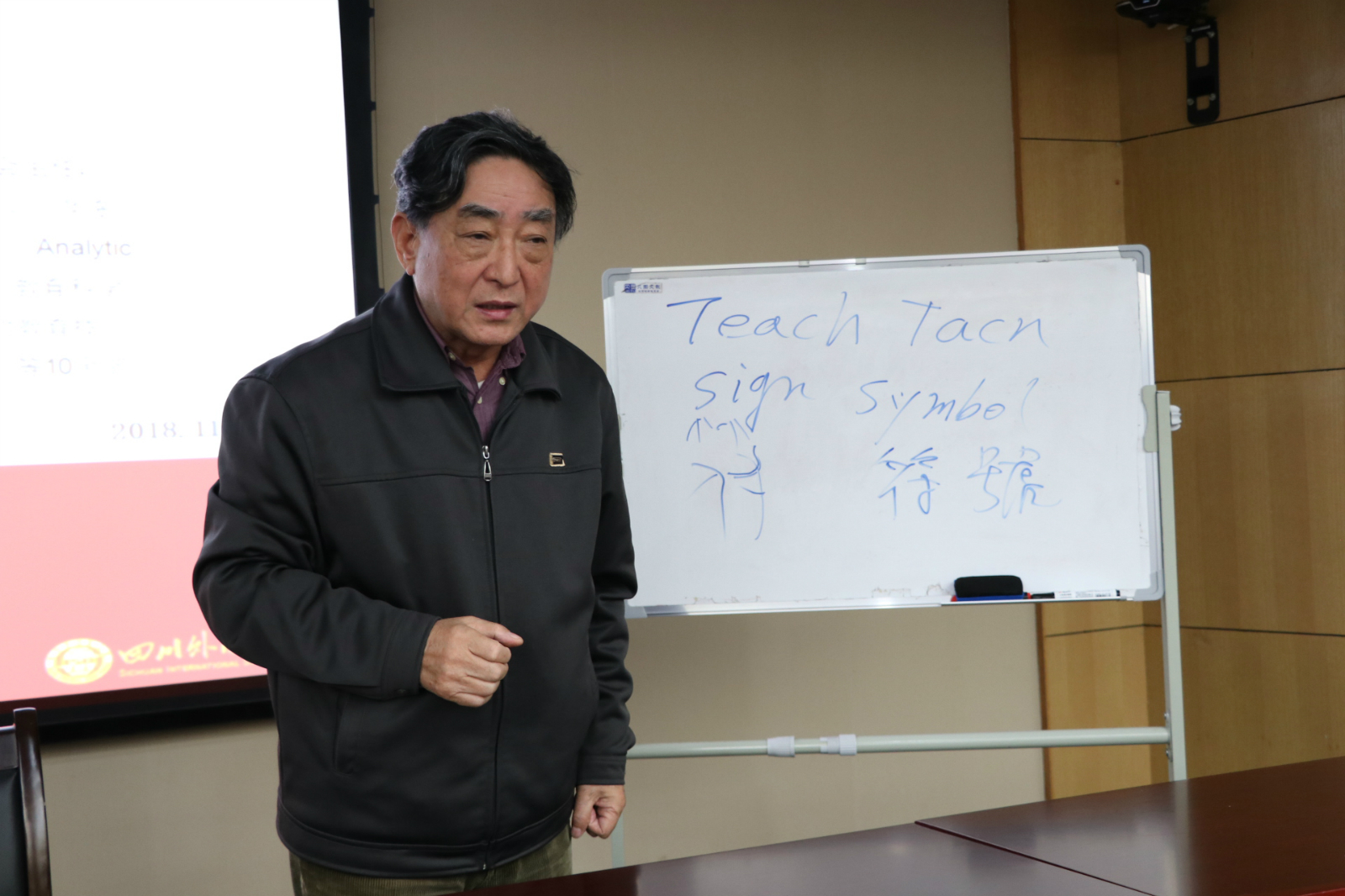

张诗亚教授

王鲁男教授

讲座中,张教授从“Teach”这一单词的古英语来源“tacn”,提出“师”的本意是“show(展示)+sign(痕迹、信息)+symbol(人为的信息、符号)”。由于“symbol”在《人论》中被译为“符号”,“符”繁体写法为“人手拿竹”,意指替代物、证据等,是人成为人、与动物区别的标志;而“号”是动物发出的信号,动物间之间的“教”只能是言传身教,不具备人为的因素。符号中最大量留存的是文字,不是事物本身,创造者消失了但是创造物还存在。所以,“老师”总是借助已有的东西来教授新的事物,教师便是借助符号传承文化之人。反之,符号又创造了人本身,人也被定义为创造“symbol”的动物。

接着,张教授借用发端于《国语》、形成于《荀子》的中国儒家祭祀思想——天地君亲师,秦始皇泰山封禅等典故,与师生们分享传统敬天法祖、孝亲顺长、忠君爱国、尊师重教的价值观念取向,阐释“文明的基础需靠老师传承”这一观点。张教授对“师”的作用和意义做了新的诠释,强调“天地君亲之义,又赖师教以明”,从而为“师”在这一香火牌位上与“天地君亲”并列齐观,进一步提供了其理论和合法性依据。

最后张教授梳理古今中外的文字起源,例如两河流域的楔形文字、古埃及的象形文字、古印度的图章、腓尼基的字母、古希腊古罗马的拉丁文和古中国的甲骨文。他谈到:“文字独体曰文,合体曰字。文的形同到意同,导致思维与认知的相同。古今中外的文字历史源远流长,古罗马解体后,字母文字中的‘意’从未再统一过,但只有甲骨文中的文字今天仍在使用,传承下去‘意’的固化。”张教授紧紧围绕“师之言”主题,讲课内容详实,具有很强的针对性和指导意义,事例丰富且深入浅出,老师们听后都感慨受益匪浅。

张诗亚教授在长期的科研活动中取得了丰硕的成果。先后在《教育研究》、《华东师范大学学报》(教育科学版)、《北京师范大学学报》、《Analytic Teaching》(美国)等学术期刊发表80余篇论文,并著有《教育科学学初探——教育科学的反思》、《振荡与变革——20世纪的教育技术》、《西南民族文化溯源》、《中国教育战略问题研究》等10余部专著。

合影留念

图/文:人事处